恋愛の消滅? Moria Weigel「Labor of Love:the invention of dating」

ディストピア的な雰囲気が社会全体を覆っている気がするのは、気のせいではないのかもしれない。何かひとつの潮流があったとして、その賞味期限がどんどん短くなっている。「次はあれだ! いやいや、もうこっちの流れでしょ?」みたいなことが繰り返されていくうちに、気持ちがついていかなくなって擦り切れてしまっている(ことにも気づかないくらい)などというと、あまりに安易だが。SNS空間に身を置くかどうかでそんな気持ちが生じたりそうでなかったりもするから、instagramからtwitterからfaccebookへ、と移動を重ねていると、よりディストピア感が強まるみたいなことは何となくあるように思う。元気な時には、それをゲーム的にスイッチングしながらいくらでも乗りこなせるけれども、ちょうど音波の干渉のように、それが一人でなくて複数の束になった時、おのおののリズムでもって相互干渉的に、山もあれば谷も生じる、というイメージがしっくりくる。でもって、谷に値するところの深さが風景としては感覚的に表立って見えてくるんじゃないかと。

谷が具体的に何なのか。いくつか思い浮かぶうちの一つが、恋愛だ。

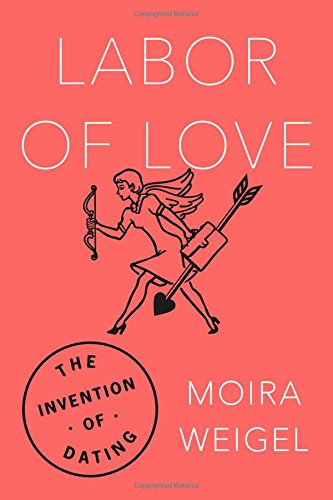

「恋愛の消滅」というフレーズがそうと名づけられなくとも、身の周りで会話にのぼることが多くなっているという実感がふつふつとしているところに、「New Yorker」(2016.5.23日号)の「WORK IT :Is Dating worth the effect?」という書評のページが目に飛び込んできて、取り上げられているその内容が、あまりにこのモヤモヤを言い当ててくれているように思われて、すぐさまkindleで購入してしまったのが「Labor of Love」という本だ。Yale大学の比較文学専攻のポスドクの女性(84年生まれ)による、SNSがコミュニケーションツールとして当たり前になった現在地までをもおさえた実体験こみの恋愛論にして、デート文化はそもそもどうやって発明されたのか、歴史的に恋愛という営みを捉え直すという内容のようなのだ。東村アキコの『東京タラレバ娘』のようにアラサー女性の負け犬的生き方を今風に自虐的作風で描いたものは、今現在にもいくつかあるが、どうもしっくりこなかったのは、あまりに東京にローカライズされていたからかもしれない(あと、自虐文化がそもそも好きになれない)。日本のみならず、恋愛が難しい嗜好品のようなものになりつつあるのでは、というのは万国共通の、というよりネットが確実に変えつつある風景なのだろうか??

本の内容を消化中なので、メモ書き程度に。

Labor of Love: The Invention of Dating